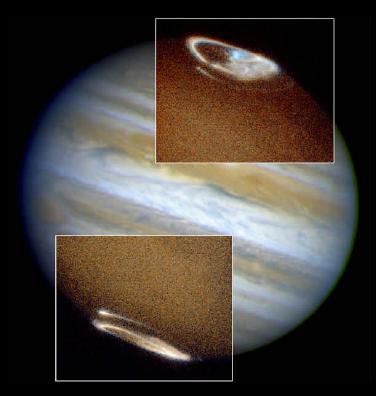

Il prodotto dell'attivita' vulcanica

di Io, determinata da un surriscaldamento del cuore del corpo satellitare in

seguito alla forze di trazione che esso esercita in risposta alle sollecitazioni

gravitazionali, costituisce la fonte prevalente di SO2 per

l'atmosfera della piccola luna galileiana, accanto al processo di sublimazione

dell' anidride solforosa superficiale da uno stato semi-solido ad uno aeriforme.

Il biossido di zolfo in tal modo prodotto si deposita solo in parte al di sopra

della superficie del corpo satellitare; la relativamente debole attrazione

gravitazionale esercitata da Io permette infatti ai prodotti dell'eruzione di

fuoriuscire dal campo gravitazionale della luna galileiana, dal momento che la

loro velocita', in conseguenza alla violenza dell'espulsione, assume il piu' delle

volte valori maggiori ripetto al limite della seconda velocita' cosmica. Una

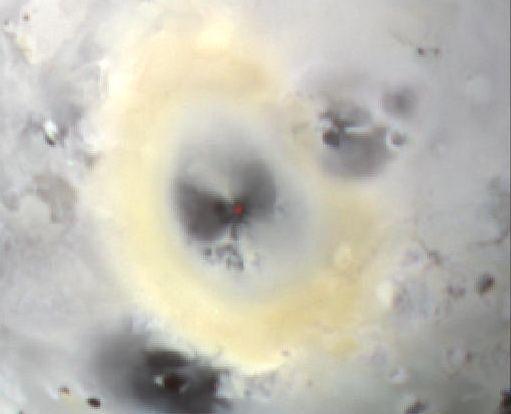

volta al di sopra dell' atmosfera di Io l' anidride solforosa, per effetto

fotochimico, si ionizza in cationi S+ ed O+ , andando ad costituire, assieme a

quantita' minori di Na, K, Cl, il cosiddetto toro di plama, una regione a forma

di "ciambella" orbitante attorno a Giove ad una distanza di circa sei volte il

raggio di quest' ultimo.

Il meccanismo di emissione e' un processo non

termico definito "emissione di ciclotrone". Analogamente a quanto avviene per la

radiazione di sincrotrone, una particella elettricamente carica (quale ad

esempio le componenti ionizzate del toroide sopra citato) in moto all'interno

di un campo elettromagnetico emette radiazione elettromagnetica in virtu' del moto

accelerato spiraliforme che essa stessa assume in conseguenza dell'azione della

componente magnetica della forza di Lorenz. Seppure tale forza non modifichi la

velocita' scalare della particella analizzata, ponendola in moto spiraliforme ne

causa una continua variazione della velocita' vettoriale; una qualsiasi

particella in moto accelerato libera energia sotto forma di onde

elettromagnetiche, la cui frequenza e' data dalla relazione E=hf (dove E rappresenta la quantita' di

energia liberata, f la frequenza d'onda e h la costante di Plank). La

differenza che intercorre tra processo ciclotrone e radiazione sincrotrone

risiede nella diversa velocita' delle particelle interagenti; si definisce sincrotrone

quand' essa assume valori relativistici.

Il meccanismo di emissione e' un processo non

termico definito "emissione di ciclotrone". Analogamente a quanto avviene per la

radiazione di sincrotrone, una particella elettricamente carica (quale ad

esempio le componenti ionizzate del toroide sopra citato) in moto all'interno

di un campo elettromagnetico emette radiazione elettromagnetica in virtu' del moto

accelerato spiraliforme che essa stessa assume in conseguenza dell'azione della

componente magnetica della forza di Lorenz. Seppure tale forza non modifichi la

velocita' scalare della particella analizzata, ponendola in moto spiraliforme ne

causa una continua variazione della velocita' vettoriale; una qualsiasi

particella in moto accelerato libera energia sotto forma di onde

elettromagnetiche, la cui frequenza e' data dalla relazione E=hf (dove E rappresenta la quantita' di

energia liberata, f la frequenza d'onda e h la costante di Plank). La

differenza che intercorre tra processo ciclotrone e radiazione sincrotrone

risiede nella diversa velocita' delle particelle interagenti; si definisce sincrotrone

quand' essa assume valori relativistici.

La radiazione prodotta per emissione

di ciclotrone si presenta polarizzata. L'orientamento complessivo dei fotoni liberati risulta distribuito

in una struttura conica il cui angolo di apertura puo' essere calcolato note le condizioni

iniziali del sistema radiativo. Una tipologia di emissione quale quella sopra

descritta permette quindi di giustificare il discontinuo manifestarsi dei

segnali gioviani. Solo qualora la Terra attraversi tale regione conoidale

risulta altamente probabile un'eventuale ricezione del segnale radio. Il modello fisico in grado di descrivere le

interazioni elettromagnetiche tra Giove e Io e, piu' in generale, il meccanismo

gioviano di emissione, e' in grado, come si e' detto, di fornire adeguate

previsioni di eventi radio futuri sulla base dei fenomeni sopra

descritti.

La possibilita' di ricezione di

eventuali eventi gioviani dipende strettamente da tre parametri fisici,

introdotti dagli scienziati in seguito ad una adeguata formulazione del

meccanismo di emissione:

-CMD system III: (Central

Meridian Longitude, cioe' longitudine del meridiano centrale) noto anche con il

termine di Lambda III, indica la longitudine che il meridiano centrale di

riferimento sulla superficie di Giove assume nei confronti della Terra.

L'attributo III si riferisce alla variazione che intercorre tra la rotazione del

pianeta Giove, dal quale dipende l'effettiva longitudine gioviana, e la

rotazione della magnetosfera, inclinata di 9.6 gradi rispetto all'asse del pianeta

gigante. Poiche' i fenomeni di emissione sono strettamente correlati al campo

elettromagnetico piu' che alla posizione assunta da Giove nel suo moto di

rotazione, e' stato elaborato un parametro Lambda III riferito alla misura della

rotazione del campo magnetico rispetto ai precedenti parametri CMD I e CMD II

(riferiti alla longitudine di un dato punto sulla superficie gioviana

sulla base della latitudine assunta da questo, equatoriale o a medie

latitudini).

- Io Phase: tale parametro

descrive la posizione del satellite Io rispetto alla congiungente Terra-Giove ;

posta come origine del riferimento la posizione assunta da Io in congiunzione

superiore, la fase di Io si misura in gradi sulla base del movimento rotatorio

orario proprio del satellite stesso. Fu l'apparente dipendenza tra manifestarsi

dei fenomeni radio e Io, osservata in seguito all'analisi dei dati raccolti, a

suggerire per la prima volta un possibile nesso tra la luna galileiana e il

pianeta Giove.

-Joviacentric Declination of the Earth (De): il parametro definisce la declinazione assunta dalla Terra qualora essa venga osservata da Giove. A differenza dei due parametri sopra descritti, il parametro De non interviene direttamente nel condizionare il meccanismo

radiativo (il quale dipende

esclusivamente da CMD III e Io-Phase), ma si limita a quantificare la diversita'

che intercorre nella captazione delle onde decametriche su osservazioni a lungo

periodo; le molteplici posizioni che Giove puo' assumere nel suo moto di

rivoluzione rispetto alla Terra determinano una diversa qualita' del segnale

radio interagente con il nostro pianeta. Il grafico proposto, elaborato mediante

software Radio Jupiter Pro 3 (version 3.0.23), descrive la variazione del

parametro De in funzione degli anni; in ascissa e' indicato

il tempo (espresso in anni terrestri), in ordinata il valore del parametro

De espresso in gradi (minore e' il valore assunto dal parametro minore risulta

essere la "qualita'" del segnale ricevuto); il dominio delle ascisse e' stato

calcolato tra il 1998 e il 2008. E' interessante notare come, in conseguenza

alla dipendenza del parametro dalla geometria Terra-Sole-Giove, la declinazione

giovecentrica della Terra risulti caratterizzata da un andamento periodico con

periodo T=11 anni. Il massimo valore che il De puo' assumere e' 3.3 gradi.

-Joviacentric Declination of the Earth (De): il parametro definisce la declinazione assunta dalla Terra qualora essa venga osservata da Giove. A differenza dei due parametri sopra descritti, il parametro De non interviene direttamente nel condizionare il meccanismo

radiativo (il quale dipende

esclusivamente da CMD III e Io-Phase), ma si limita a quantificare la diversita'

che intercorre nella captazione delle onde decametriche su osservazioni a lungo

periodo; le molteplici posizioni che Giove puo' assumere nel suo moto di

rivoluzione rispetto alla Terra determinano una diversa qualita' del segnale

radio interagente con il nostro pianeta. Il grafico proposto, elaborato mediante

software Radio Jupiter Pro 3 (version 3.0.23), descrive la variazione del

parametro De in funzione degli anni; in ascissa e' indicato

il tempo (espresso in anni terrestri), in ordinata il valore del parametro

De espresso in gradi (minore e' il valore assunto dal parametro minore risulta

essere la "qualita'" del segnale ricevuto); il dominio delle ascisse e' stato

calcolato tra il 1998 e il 2008. E' interessante notare come, in conseguenza

alla dipendenza del parametro dalla geometria Terra-Sole-Giove, la declinazione

giovecentrica della Terra risulti caratterizzata da un andamento periodico con

periodo T=11 anni. Il massimo valore che il De puo' assumere e' 3.3 gradi.

Come si e' detto solo i parametri CMD

III e Io-Phase risultano effettivamente correlati alla possibilita' di ricezione

del segnale radio gioviano, dal momento che essi sono intimamente correlati al

meccanismo radiativo di emissione. Piu' precisamete in un diagramma xOy avente in

ascissa il valore del parametro Lambda III e in ordinata la Io-Phase e' possibile

individuare tre aree principali di attivita' gioviana; qualora il pianeta assuma

parametri tali da risultare incluso in una di queste zone, la probabilita' di

ricezione del segnale si rivela considerevolmente maggiore. Sotto un'immagine di

tale diagramma, noto come diagramma di Bigg (dal nome dello scienziato E.K.Bigg

che nel 1964 propose, in un articolo apparso su Nature, un possibile nesso tra la

posizione di Io e l'emissione gioviana). L'immagine e' stata elaborata col

software Radio Jupiter Pro 3.

Nello specifico e' possibile

individuare tre regioni di maggior attivita' denominate rispettivamente Io-A,

Io-B e Io-C; il termine Io si richiama ovviamente alla dipendenza di tali

emissioni dalla posizione del satellite intorno a Giove, mentre le lettere sono

state introdotte al fine di differenziare le diverse zone probabilistiche di

attivita'. La regione Io-A risulta essere quella a maggiore probabilita' di

ricezione, ma non per questo va trascurata l'importanza dei restanti due

indicatori dell'attivita' radio gioviana. Accanto alle tre maggiori e' possibile

inoltre individuare la regione di probabilita' denominata Io-D. La tabella

sottostante indica l'estensione di tali aree di probabilita' in funzione dei

parametri CMD III e Io-Phase cosi' come proposti nel grafico di Bigg.

| MODE |

CML RANGE |

Io RANGE |

| Io-D |

0-200 |

95-130 |

| Io-B |

(105 - 185) |

(80-110) |

| non Io-B |

80-200 |

0-360 |

| Io-A |

(200-270) |

(205-260) |

| non-Io-A |

(230-280) |

0-360 |

| Io-C |

(300-20) |

(225-260) |

| non-Io-C |

300-360 |

0-360 |

Va infine ricordato come i segnali

radio gioviani si classifichino in due grandi gruppi, sulla base del modo con

cui essi si osservano: da un lato troviamo gli S-Burst (Short Burst), segnali ad

ampio spettro caratterizzati da una durata dell'ordine di frazioni di secondo e

una rapida deriva in frequenza; dall'altro gli L-Burst (Long Burst), anch'essi

distribuiti su un ampio range di frequenze, ma dalla durata decisamente

superiore rispetto ai primi.

La scoperta delle emissioni radio del pianeta Giove risale al

1955, anno in cui Bernard Burke e Kenneth Franklin, entrambi al Carnegie

Institute in Washington D.C. , rilevarono in 17 delle 33 registrazioni di prova

realizzate mediante il nuovo dipolo Mills Cross Array disturbi alla frequenza di

22.2 MHz; Tali disturbi, in origine associati a fenomeni di natura

interferenziale, si dimostrarono in seguito connessi all'attivita' del pianeta

Giove. La prima ipotesi descritta non era infatti in grado di spiegare la

regolarita' con la quale questi fenomeni si manifestavano.

La scoperta delle emissioni radio del pianeta Giove risale al

1955, anno in cui Bernard Burke e Kenneth Franklin, entrambi al Carnegie

Institute in Washington D.C. , rilevarono in 17 delle 33 registrazioni di prova

realizzate mediante il nuovo dipolo Mills Cross Array disturbi alla frequenza di

22.2 MHz; Tali disturbi, in origine associati a fenomeni di natura

interferenziale, si dimostrarono in seguito connessi all'attivita' del pianeta

Giove. La prima ipotesi descritta non era infatti in grado di spiegare la

regolarita' con la quale questi fenomeni si manifestavano.

Il meccanismo di emissione e' un processo non

termico definito "emissione di ciclotrone". Analogamente a quanto avviene per la

radiazione di sincrotrone, una particella elettricamente carica (quale ad

esempio le componenti ionizzate del toroide sopra citato) in moto all'interno

di un campo elettromagnetico emette radiazione elettromagnetica in virtu' del moto

accelerato spiraliforme che essa stessa assume in conseguenza dell'azione della

componente magnetica della forza di Lorenz. Seppure tale forza non modifichi la

velocita' scalare della particella analizzata, ponendola in moto spiraliforme ne

causa una continua variazione della velocita' vettoriale; una qualsiasi

particella in moto accelerato libera energia sotto forma di onde

elettromagnetiche, la cui frequenza e' data dalla relazione E=hf (dove E rappresenta la quantita' di

energia liberata, f la frequenza d'onda e h la costante di Plank). La

differenza che intercorre tra processo ciclotrone e radiazione sincrotrone

risiede nella diversa velocita' delle particelle interagenti; si definisce sincrotrone

quand' essa assume valori relativistici.

Il meccanismo di emissione e' un processo non

termico definito "emissione di ciclotrone". Analogamente a quanto avviene per la

radiazione di sincrotrone, una particella elettricamente carica (quale ad

esempio le componenti ionizzate del toroide sopra citato) in moto all'interno

di un campo elettromagnetico emette radiazione elettromagnetica in virtu' del moto

accelerato spiraliforme che essa stessa assume in conseguenza dell'azione della

componente magnetica della forza di Lorenz. Seppure tale forza non modifichi la

velocita' scalare della particella analizzata, ponendola in moto spiraliforme ne

causa una continua variazione della velocita' vettoriale; una qualsiasi

particella in moto accelerato libera energia sotto forma di onde

elettromagnetiche, la cui frequenza e' data dalla relazione E=hf (dove E rappresenta la quantita' di

energia liberata, f la frequenza d'onda e h la costante di Plank). La

differenza che intercorre tra processo ciclotrone e radiazione sincrotrone

risiede nella diversa velocita' delle particelle interagenti; si definisce sincrotrone

quand' essa assume valori relativistici.  -Joviacentric Declination of the Earth (De): il parametro definisce la declinazione assunta dalla Terra qualora essa venga osservata da Giove. A differenza dei due parametri sopra descritti, il parametro De non interviene direttamente nel condizionare il meccanismo

radiativo (il quale dipende

esclusivamente da CMD III e Io-Phase), ma si limita a quantificare la diversita'

che intercorre nella captazione delle onde decametriche su osservazioni a lungo

periodo; le molteplici posizioni che Giove puo' assumere nel suo moto di

rivoluzione rispetto alla Terra determinano una diversa qualita' del segnale

radio interagente con il nostro pianeta. Il grafico proposto, elaborato mediante

software Radio Jupiter Pro 3 (version 3.0.23), descrive la variazione del

parametro De in funzione degli anni; in ascissa e' indicato

il tempo (espresso in anni terrestri), in ordinata il valore del parametro

De espresso in gradi (minore e' il valore assunto dal parametro minore risulta

essere la "qualita'" del segnale ricevuto); il dominio delle ascisse e' stato

calcolato tra il 1998 e il 2008. E' interessante notare come, in conseguenza

alla dipendenza del parametro dalla geometria Terra-Sole-Giove, la declinazione

giovecentrica della Terra risulti caratterizzata da un andamento periodico con

periodo T=11 anni. Il massimo valore che il De puo' assumere e' 3.3 gradi.

-Joviacentric Declination of the Earth (De): il parametro definisce la declinazione assunta dalla Terra qualora essa venga osservata da Giove. A differenza dei due parametri sopra descritti, il parametro De non interviene direttamente nel condizionare il meccanismo

radiativo (il quale dipende

esclusivamente da CMD III e Io-Phase), ma si limita a quantificare la diversita'

che intercorre nella captazione delle onde decametriche su osservazioni a lungo

periodo; le molteplici posizioni che Giove puo' assumere nel suo moto di

rivoluzione rispetto alla Terra determinano una diversa qualita' del segnale

radio interagente con il nostro pianeta. Il grafico proposto, elaborato mediante

software Radio Jupiter Pro 3 (version 3.0.23), descrive la variazione del

parametro De in funzione degli anni; in ascissa e' indicato

il tempo (espresso in anni terrestri), in ordinata il valore del parametro

De espresso in gradi (minore e' il valore assunto dal parametro minore risulta

essere la "qualita'" del segnale ricevuto); il dominio delle ascisse e' stato

calcolato tra il 1998 e il 2008. E' interessante notare come, in conseguenza

alla dipendenza del parametro dalla geometria Terra-Sole-Giove, la declinazione

giovecentrica della Terra risulti caratterizzata da un andamento periodico con

periodo T=11 anni. Il massimo valore che il De puo' assumere e' 3.3 gradi.